- HOME

- 最新情報

SRP(Shakaihoken Roumushi Privacy)認証

「社会保険労務士事務所 みらいサポート」は、全国社会保険労務士会連合会より個人情報保護事務所としてSRP(Shakaihoken Roumushi Privacy)認証を受けました。

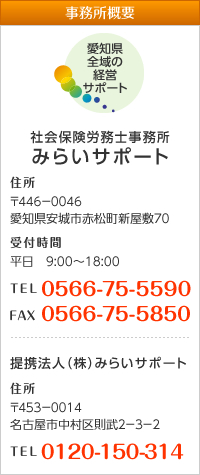

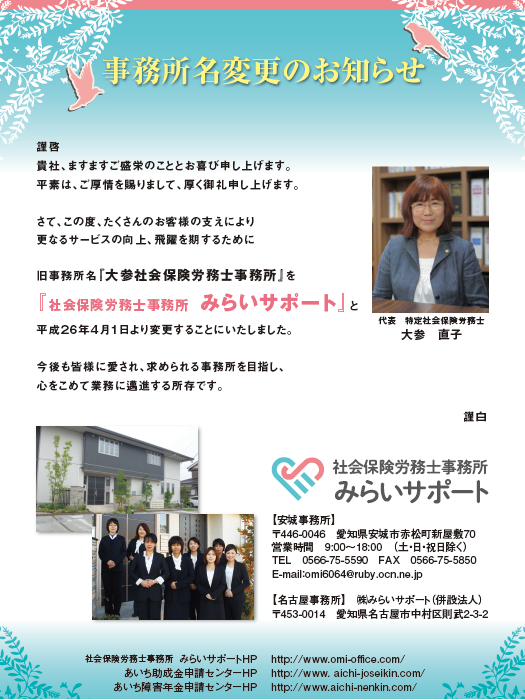

社会保険労務士事務所 みらいサポート

認証番号141817

SRP認証とは?

SRP認証とは、社会保険労務士事務所が個人情報を適切に取り扱っていることを、厚生労働大臣の認可を受けた全国社会保険労務士会連合会が公的に認証する社会保険労務士独自の個人情報保護制度です。

同連合会の認定基準による審査によって、個人情報を適切に取り扱っていると判断された事務所は、認証番号とSRPマークが付与されます。

従来より、私ども「社会保険労務士事務所 みらいサポート」では、社会保険労務士という業務の特性上、クライアント様の個人情報には十分な配慮を心がけ、慎重かつ適切に取り扱って参りました。

昨今、情報漏洩等の問題が騒がれるようになってきており、ますます個人情報保護に関する社会的意識が高まりつつあります。

このような状況を踏まえ、当事務所が、全国社会保険労務士会連合会より公的認証を受け、個人情報の適切な運用を徹底していくことは、クライアント様へ「安心」をご提供できる一つであると考え、SRP認証を取得いたしました。

当事務所は、今後も個人情報保護に関するコンプライアンスの実現に全力を尽くす中で、スタッフ一同、質の高いサービスを提供して参ります。

社会保険労務士事務所 みらいサポート

所長 大参 直子

もしもの時!の障害年金・遺族年金セミナー開催!!

(スタッフブログより)

ゆかです![]()

先日

「もしもの時! の 障害年金・遺族年金セミナー」

を開催いたしました![]()

今回は社会保険労務士としての専門家からの情報発信セミナーです。

一般市民の方対象でたくさんの方にご来場いただきました![]()

講師は、社会保険労務士事務所 みらいサポート

所長 大参 直子

浅井由紀子

大参 由佳

まずは所長から、医療保障や将来の社会保障について・・・

(将来の日本不安ですな~)

この落ち着きよう、さすがです・・・![]()

![]()

すでに隣の私は、次に話す 障害年金のことで頭がいっぱい![]()

実は心臓 バックバク ![]() です

です![]()

さぁ~! いざ登板![]() 第一部の始まり

第一部の始まり

(マイク片手に、パワーポイントのスライドを見ながら緊張の場面![]() )

)

まだまだ初めて耳![]() にする方も多い障害年金について、

にする方も多い障害年金について、

「分かりやすい! 聞いてよかった~!」と一人でも多くの方に

思っていただけるよう基本的なことから、申請にいたるまで、

実際の事例をふんだんにまじえながら、

ポイントを お話させていただきました![]()

後で「しまった~!」という人がでないことを願いながら

教科書には載っていないことなど

普段得ることのできない貴重な情報![]() を

を

発信することができました。

(アンケート結果もみなさん満足でうれしい限りです)

(個人の方から法人関係の方から、みなさん真剣です。)

相づちを打っていただいた何人かの方にはずいぶん、励まされました![]()

所長が いきなり アドリブで質問をぶっつけてくるもんだから

少し焦りましたが、その掛け合い(漫才?)がまたなんともいい味を

出してくれたみたいで、予想通りのリアクション![]() もいただき、

もいただき、

なんとか無事終了![]()

続きましては、第二部 浅井による 遺族年金![]()

遺族年金の果たす役割の重要さを浅井の実体験から話は始まりました。

スタッフとしても改めて公的年金の重みを感じました。

皆様のこころ に残ってくれることを祈ります![]()

やはり、障害年金の相談現場で一番思うのは

障害年金の制度自体を知っているのか、知っていないのか

の大きな違いです。

この違いだけで、何百万円も損をしてしまう、または

もっと早くにもらえたはずのものがもらえなかった・・・・

こういったケースも少なくないのが現状です・・・。

そして今でもまだまだ知らない方がいらっしゃる・・・・

少しでも 相談者の方のお力になれるよう

スタッフ一同 頑張ります![]()

企業向けメンタルヘルスセミナーを開催!!

平成26年4月5日に、メンタルヘルスに関するセミナーを顧問先で開催しました!!

うつ等のメンタルに関する病気への知識を深めて頂き、職場での環境作りなどについてお話させて頂きました。

|

|

労働契約法 無期転換ルールの特例の詳細が明らかに

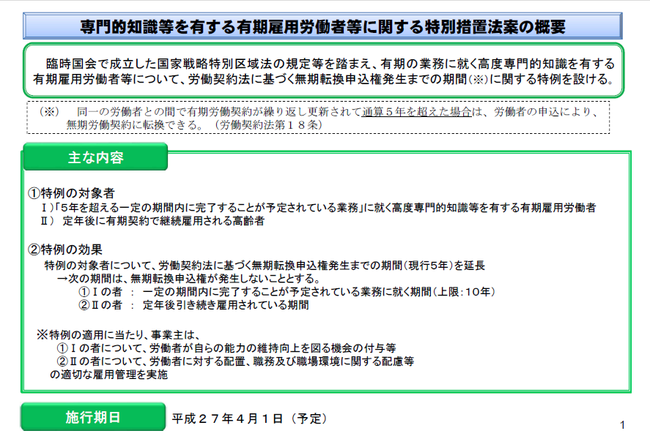

昨年4月1日に施行された改正労働契約法で設けられたいわゆる「無期転換ルール」ですが、現在、その特例の設定が議論されています。そんな中、先日、労働政策審議会は厚生労働大臣に対し、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案要綱」の内容について「おおむね妥当と考える」との答申を行いました。そこで本日はこの法律案要綱のポイントについて取り上げることとします。

概要

臨時国会で成立した国家戦略特別区域法の規定等を踏まえ、有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者等について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設ける。

施行期日

平成27年4月1日

特例の対象者

1. 「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者

2. 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

特例の効果

特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長する。具体的には次の期間について、無期転換申込権が発生しないこととする。

「1」 の者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)

「2」 の者:定年後引き続き雇用されている期間

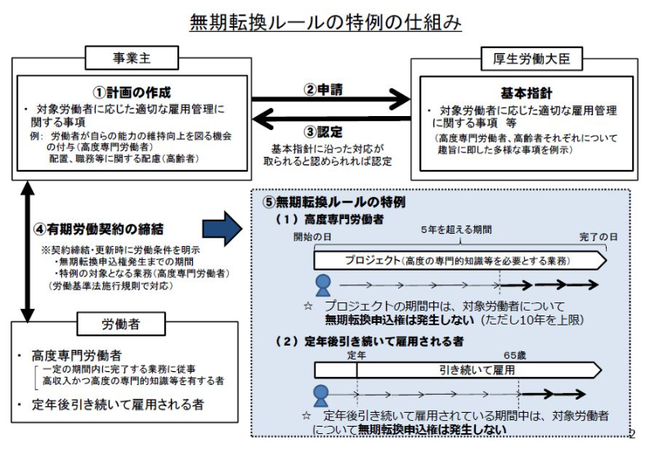

| なお、この特例を適用する際には事業主は対象労働者に応じた適切な雇用管理に関する事項を定めた計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けることが必要とされています。 |

中部経済新聞H25年12月17日号に掲載されました!

定年後継続雇用者に関する労働契約法の特例 求められる雇用措置計画の認定

この通常国会で審議される様々な法律のうち、労働者派遣法と並び、もっとも実務に影響があるとされるのが、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」です。先日、2014年4月7日にこの法律案が国会に提出されましたが、ここで注目されているのが、定年継続雇用者に関する労働契約法無期転換ルールの特例に関する取扱いです。そこで本日は法律案要綱の中から、この特例に関する事項について取り上げたいと思います。

1.特例が設定される継続雇用者の定義

定年(60歳以上の者に限る)に達した後引き続いて当該事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項に規定する特殊関係事業主にその定年後に引き続いて雇用される場合にあっては、当該特殊関係事業主。以下同じ。)に雇用される有期雇用労働者

→つまり、60歳前から雇用される者であって、60歳以降に有期契約で新規雇入れされる者は含まれない。

2.特例の効果

継続雇用者については、労働契約法第18条第1項の規定の適用については、定年後引き続いて雇用されている期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。

→つまり、5年(65歳)を超えて有期労働契約が反復更新されても、無期転換権は発生しない。

3.求められる手続

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、継続雇用者の特性に応じ、以下の事項を定めた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出し、認定を受けなければならない。

(1)当該事業主が雇用する継続雇用者に対する配置、職務および職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う雇用管理措置の内容

(2)その他厚生労働省令で定める事項

| このように特例を適用するためには雇用管理に関する措置についての契約の作成と、認定が求められます。詳細については改めて明らかにされると思われますが、今年度末にはこの届出が多く発生することになりそうです。なお、この法律は、2015年4月1日より施行される予定となっています。 |

(労働新聞より)

事務所内研修を行いました!

平成26年4月1日から事務所名が変更となりました!

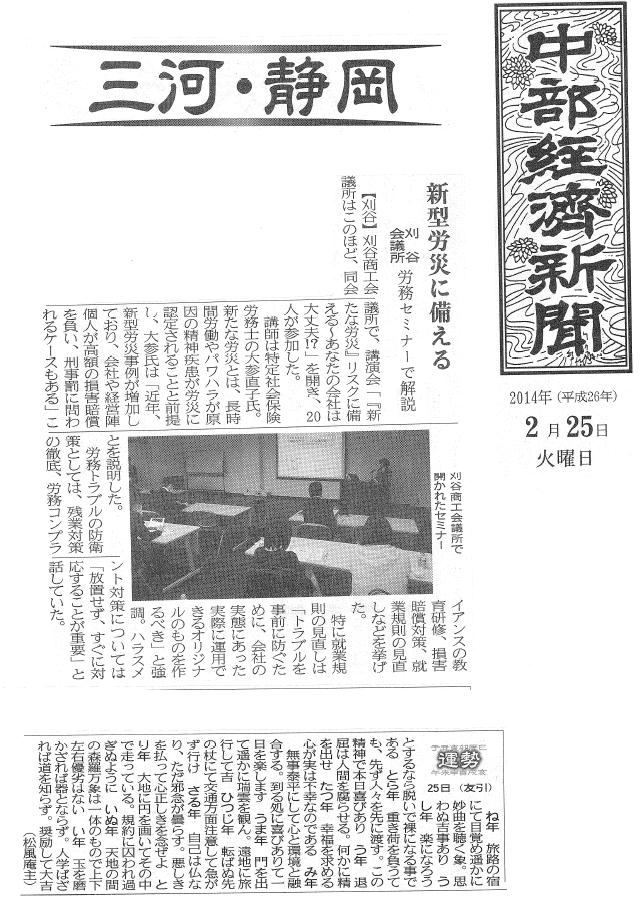

中部経済新聞(平成26年2月25日版)に掲載されました!

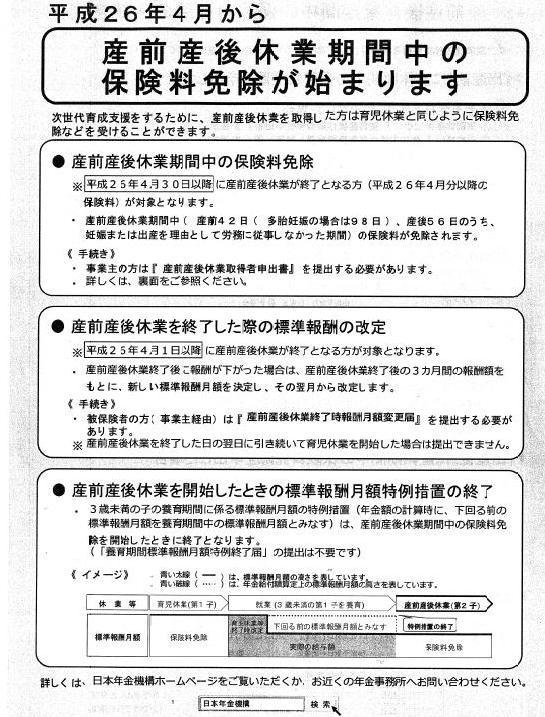

産前産後休業期間中の保険料免除

2014年4月から国民年金保険料2年前納 申込2月末まで

国民年金保険料は、月額で15,040円(平成25年度)となっており、これを毎月納付することになっていますが、まとめて前払いする前納制度も用意されています。前納を利用することで、保険料の割引されるというメリットがあります。 これまではこの前納できる期間が、6ヶ月間および1年間となっていましたが、平成26年4月からは、2年間も選択できることになりました。この2年前納を利用した場合には、毎月納付する場合に比べ、2年間で14,000円程度の割引になります(平成26年4月の割引額は14,800円)。 この2年前納は、平成26年2月末日までに申し込む必要があり、国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書を金融機関の窓口、または年金事務所へ提出することになります。2年間の前納は一時的に大きな保険料を納付することになりますが、大きな割引率は魅力的ですので、検討されてもよいかもしれません。

(労働保険)

再雇用の高齢者、「5年ルール」の適用外に 厚労省方針

|

定年後に再雇用した高年齢者を、企業が有期契約を更新しながら働かせられるようにする「有期特別法」を、厚生労働省が通常国会に出す方針を固めた。 今のルールでは、同じ職場で5年超働けば、労働者が期限のない働き方を選べるが、ずっと有期契約のままにできる「例外」をつくる。 厚労省が24日、与党に特別法の概要を示した。2015年4月施行を目指す。 |

一方、優秀な人材は長く抱え込みたい。特別法で無期転換を避けつつ、ずっと雇うこともできる。再雇用した人を5年でいっせいに雇い止めすることを防ぐ効果も見込まれるという。

一方、高年齢者とは別に、「高度な専門知識」のある人を対象とした例外づくりでは、短期契約を繰り返して最長10年まで働かせられる方向で調整する。

例えば期間限定の地域開発プロジェクトなどに携わる建築士や弁護士のような専門職が対象となると見られ、8年先に終わる事業なら8年まで、15年かかる事業なら最長10年までといった具合で、有期契約を繰り返して働かせながら、無期雇用への転換を認めない。具体的な専門職の範囲や条件は今後詰める。

5年ルールは働き手の雇用の安定をねらいに、昨年の4月に導入された。早い人では2018年4月以降、本人の希望で期限のない働き方を選べる。企業は労働者を短期契約のまま雇い続けられる方が、経営の負担が軽くなる。このため、昨秋の「国家戦略特区」の議論では、外資系企業の誘致などをねらって、5年ルールがない雇い方を認める案が浮上。最終的に全国一律の見直しをすることになり、厚労省が昨年12月から検討を続けていた。

(労働新聞より)

有期労働 形式的に数日雇用が途切れても社会保険資格は継続適用という通達が発出

|

健康保険・厚生年金保険は適用事業所に雇用され、一定の要件を満たした場合には、被保険者として資格を取得することになります。 そして、退職したり、一定の要件を満たさなくなった場合には、被保険者資格を喪失することとなります。 |

この通達では、有期労働契約を複数回締結する場合で、その契約の間に1日もしくは数日の間が空いていたとしても、あらかじめ事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかな場合など、事実上の使用関係が続いていると実態で判断される場合には、被保険者資格を喪失させずに取扱うことを周知しています。

社会保険の被保険者とされない人に「2ヶ月以内の期間を定めて使用される人」というものがありますが、実態は契約が継続するような状態であるにも関わらず、契約と契約の間に数日を入れることで、社会保険を非加入としている事例もあるようです。この通達の内容をしっかり確認し、適切な取扱いをすることが求められています。

(労働新聞より)

平成26年4月からの年金減額下げ幅縮小

2013年の物価上昇に伴い、今年4月に減額される公的年金の引き下げ幅が、当初予定されていた1%から 0.7%程度に圧縮される見通しとなった。

政府が今月末に発表する。

13年1~11月の消費者物価指数は月平均で前年比0.3%上昇した。

今月末に公表される13年通年の指数で上昇率が0.3%を上回れば、年金支給額の引き下げ幅はさらに小さくなる。

年金は物価が下がれば減額される仕組みだが、過去のデフレ下では特例措置が講じられたため、本来の水準よりも2.5%高くなっていた。政府は、こうした状況を段階的に解消するため、今年4月に1%引き下げることにしていた。国民年金を満額受給している人は現在の6万4875円よりも675円減額される計算だったが、0.7%程度に緩和された場合は、400円台の減額にとどまる。

(2014年1月7日 読売新聞)

大学教員等は特例で5年が10年に延長

2013年春に施行された改正労働契約法では、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるという制度が導入されました。

無期労働契約への転換は労働契約法で定められていますが、今回、2つの法律が改正され、大学教員等は労働契約法の特例として無期労働契約への転換までの期間が10年とされることになりました。具体的に改正されるのは「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」と「大学の教員等の任期に関する法律」であり、いずれも「労働契約法第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。」としています。なお、、施行は平成26年4月1日からとなっています。

今後、更なる見直しが進められることが期待されます。

本号で交付された法令のあらまし

◇研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(法律第九九号)(文部科学省)

一 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正関係

1 人材の確保等の支援

国は、研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(2において「運営管理に係る業務」という。)に関し、専門的な知識及び能力を有する人材の確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるとともに、イノベーションの創出に必要な能力を有する人材の育成を支援するために必要な施策を講ずるものとした。(第一〇条の二及び第一〇条の三関係)

2 労働契約法の特例

(一)から(四)までに掲げる者がそれぞれの有期労働契約を期間の定めのない労働契約に転換させるための申込みを行うために二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(二において「通算契約期間」という。)が五年を超えることが必要とされていることについて労働契約法(平成一九年法律第二一八号)の特 例を定め、10年を超えることが必要であるとすることとした。本改正項目においては、人文科学のみに係る科学技術を含む取扱いとした。(第一五条の二関係

(一) 科学技術に関する研究者又は技術者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの

(二) 研究開発等に係る運営管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。(四)において同じ。)に従事する者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの

(三) 試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人又は大学等との契約により共同して行う研究開発等((四)において「共同研究開発等」という)の業務に専ら従事する科学技術に関する研究者又は技術者であって有期労働契約を締結したもの

(四) 共同研究開発等に係る運営管理に係る業務に専ら従事する者であって有期労働契約を締結したもの

3 我が国及び国民の安全に係る研究開発等に対する必要な資源の配分等

国は、我が国及び国民の安全に係る研究開発等並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発に必要な資源の配分を行うものとし、我が国及び国民の安全の基盤をなす科学技術については、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分を行うよう配慮しなければならないこととした。(第二八条関係)

4 迅速かつ効果的な物品及び役務の調達

国は、研究開発法人及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずることとした(第三二条の二関係)

5 研究開発等の適切な評価等

国は、国の資金により行われる研究開発等について、国際的な水準を踏まえるとともに、新規性の程度、革新性の程度等を踏まえて適切な評価を行うものとし、研究開発等の評価に関する高度な能力を有する人材の確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとした(第三四条関係)

6 研究開発法人による出資等の業務

研究開廷法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するもの(独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人新エネル ギー・産業技術総合開発機構)は、当該研究開発法人の研究開発の成果を事業活動におい て活用しようとする者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができることとした。(第四三条の二関係)

7 研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設

政府は、独立行政法人の制度及び組繊の見直しの状況を踏まえつつ、研究開発等を行う法人が世界最高水準の研究開題を行って最大の成果を創出するための運営を行うことを可能とする新たな制度を創設するため、必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとした。(第四九条関係)

二 大学の教員等の任期に関する法律の一部改正関係

大学の教員等がその有期労働契約を期問の定めのない労働契約に転換させるための申込みを行うために通算契約期間が五年を超えることが必要とされていることについて労働契約法の特例を定め、1O年を超えることが必要であるとすることとした。(第七条関係)

三 施行期日等

1 検討

(一) 国は、この法律による改正後の法律の施行状況等を勘案して、一の2の(一)から(四)までに掲げる者及び二の教員等の雇用の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとし、一の2の(三)及び(四)に掲げる者についての特例は、事業者において雇用される者のうち、研究開発能力の強化等の観点から特に限定して設けられたものであり、その雇用の在り方に ついて、期間の定めのない雇用形態を希望する者等がいることも踏まえ、研究者等の雇用の安定が図られることが研究環境の早期の改善に資するという観点から、研究者等が相互に競争しながら能力の向上を図ることの重要性にも十分配慮しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第二条関係)

(二) 国は、研究開発法人の業務の実施状況等を勘案し、研究開発法人が一の6による出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことの適否について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとし、政府は、関係機関等が連携協力することが研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出に重要であることに鑑み、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体等の間の連携協力体制の整備について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第三条関係)

2 施行期日

この法律は、公布の日から施行することとした。ただし、一の2及び6並びに二については、平成二六年四月一日から施行することとした。

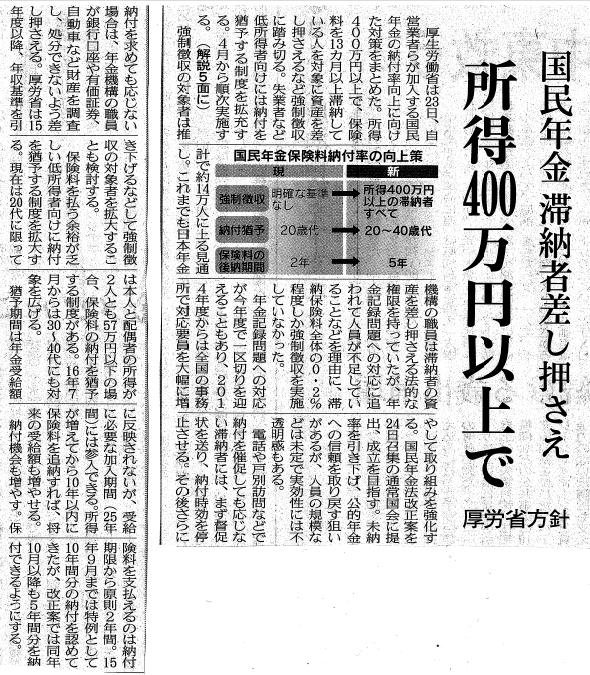

国民年金滞納者、差し押さえ...予告督促状送付へ

厚生労働省は12日、国民年金保険料を指定された期限までに納付しない滞納者全員に対し、財産差し押さえを予告する督促状を送る方針を固めた。

13日の社会保障審議会専門委員会に案を示す。

督促状が届くと同時に延滞金が課されることになる。ただし、督促状で指定した期限までに納付されれば、財産差し押さえは行わない。

現在、督促状は一部の対象者にしか送付されていないが、厚労省は日本年金機構の担当職員を増やして対応する。